��ʿ�Ǥϡ��ܲ�α��Ĥ��Ф��ޤ��Ƥ�����Ȥ����Ϥ��ꡢ�������鿽���夲�ޤ���

�����̡������ΤȤ�����35�����Ť��뤳�Ȥ����ꤤ�����ޤ����Τǡ����Τ餻�������ޤ���

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////

������ �� �� ��������ʿ��27��2015��ǯ11��28��(��)��11��29��(��)

����������������������������11��29���ϥ��ץ���ʥ�ĥ�����ͽ�ꤷ�Ƥ��ޤ���

�����������졡�������繩����ء������ԥ����ѥ�

������������������������������Ժ���軰��2-1-1

��������������������������������������http://www.it-hiroshima.ac.jp/about/access/itsukaichi/campus.html

�����������塼�롧��![]() ����35��ʹ֥ͥåȥ�������� ��PDF�ե����� 517KB��

����35��ʹ֥ͥåȥ�������� ��PDF�ե����� 517KB��

���������ơ��ޡ������� ��ؤλ�̿ �ס������μ���Ū�ؤӤؤλٱ�

������������������������������

������ Ĵ �� �顡������ �ؤӤ�¥�ʤ���ؽ��ٱ�ȥ����ǥߥå������ɥХ����� ��

���������������������������������塡�ɻҡ���ʰ�ɲ��� ���顦�����ٱ絡�� �����輼��

������ �� �� ������

�����������դϽ�λ�������ޤ������ʤ�������ѹ����ɲ����ˤĤ��ޤ��Ƥϡ�

��������ľ��takeyama(a)chikushi-u.ac.jp���ݻ�ͥ�ҡˤޤǥ��ꤤ�������ޤ���

�����������

������ ��������

������ ������������������������̵��

�������� ���̻��áʲ���ʳ��� 1,500��

������ �������

������ �� ��������̶�����������5,000��

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////

��ؤλ�̿�裷��

�ؾ㤬�������ٱ�Ⱦ㳲�Ժ��̲��ˡ��ͤ��������Ū��θ�Ȥϡ���

���裳������ؿ����ͥåȥ���ϡ�����ؤλ�̿��7�ơؾ㤬�������ٱ�Ⱦ㳲�Ժ��̲��ˡ��ͤ��������Ū��θ�Ȥϡ��١פ�ơ��ޤˡ���ǯ����˿��ߤ��줿���Գر���ص������������ѥ�����˳��Ť���ޤ���������50̾��Ķ������ؿ������Ť��Ԥ˷뽸���ޤ�����������2���֤Τ����������ϡ��ں���Ĵ�Ȥ���������ʷ�ϵ���ɺ�������ѥ��ĥ�����ǽ�塢��Ĵ�ֱ顦���롼�ץǥ������å������̤����ܳ��ŤΥᥤ��ơ��ޤǤ���ֹ���Ū��θ�פˤĤ��ơ��ͤ���ʷ��겼���ޤ��������������ڤ�뤳�Ȥʤ�Ǯ������ޤ줿������Ȥʤ�ޤ����� |  |

��

�������ѥ��ĥ������ͻ�

|  ����������������������������������������������  |

����Ĵ�ֱ顧������ؤ˵�����㳲�����ٱ�θ��ߡ�

������س�������ٱ祻��

�㳲�����ٱ�롼�ࡡ�����ե����ǥ��͡�����������䡡¼�� �� ����

| ¿�Ͳ����ʤ�����ؤΡֹ���Ū��θ�פ��ˤ��٤������Ҳ�θ���ΰ����ô����ؤϡ����ν��פʲ����ľ�̤��Ƥ��ޤ���������ؤ˵�����㤬�������ؤΡֹ���Ū��θ�פؤ������뤿�ᡢ�۳���������Ǥ���������Ƥ�����¼�������ˤ��ۤ��������������ֱ�������ޤ����� �ֱ��4�Ĥι��ܤ˱�äƿʤ���ޤ����� 1���ܤϡ�¼�������Ϥޤ��ɾ㤬���ɤȤϲ���������ޤ���������Ū�ˤϡ����ߤΡɾ㤬���ɤˤĤ��ơ��椬��δ�Ϣˡ����������������������ơ��ֹ���Ū��θ�פκ���Ū��ɬ�����ˤĤ����������ޤ���������ϡ��ɾ㤬���ɤȤϡ����̤���κ��ۡפ�����ª���뤳�Ȥ��Խ�ʬ�Ǥ��ꡢ�ä��ƾ㤬��������ԤˤȤä������Ҳ������Ĥ��Ǿ��ɤȤʤ�褦�ʼҲ�����٤䴷�ԡ���ǰ�Ȥ��ä��ּҲ�Ū���ɡפ�ޤޤ�뤳�Ȥ�ǧ�����ʤ���Фʤ�ʤ��Ȥ������Ȥ�Ĵ����ޤ����� �ޤ��ֹ���Ū��θ�פΰ�̣�礤�ˤĤ��Ƥ���⤤�������ޤ���������Ū��θ�Ȥ����������Ū�ʡɤȤ�����̣�����ꡢ���������פ����ǤϤʤ��⤦���������פ�������褦ξ�Ԥǹ���Ū�ʡ�Ĵ���פ�ޤäƤ�����ΤǤ��ꡢ�㤨����ؤˤ����Ƥ�����ܿͤ�¾�ԤȤδ�Ϣ�����������¦�ˤȤäƤ⤤����θ��ˡ���ʤ�����Ĵ���뤳�ȤǤ���ȡ���������ޤ����� |

³����2���ܤϡ���ؤˤ�����㤬�������ٱ�θ������ʲ��ΤȤ��ꤴ�Ҳ𤵤�ޤ�����

��2016ǯ4��˻ܹԤ����־㳲�Ժ��̲��ˡ�פ�§���ơ���ؤˤ�����ֹ���Ū��θ�פ���������褦�ˤʤä����ȡ�

����ϡ���������Ȥ�٤��ؿˤ����ɤ���ؤ�ޤ�ƻ���ʬ���̤˼������ȡ�

���������Х�ʻ����Ω�ä��Ȥ����㤬���Τ���������ˤĤ��ơ����ܤϲ��Ƥ���٤ƶ�ü�˾��ʤ�����Ψ�ˤʤäƤ��뤬������Ū�ˤ�¿���μԤ����ꡢñ����Ӥ����뤳�Ȥ϶�ʪ�Ǥ��뤳�ȡ������طʤˤϡ��㤬���Ԥ�������������Ū���Ф�䡢�����羮���ˤ��㤬���Ԥؤ������٤�����̩�ܤ��Ƥ��뤳�ȡ�

�������˼����ؿˤ��������Ȥ��ơ�ʸ�ʾʤ�2012ǯ6������֤����־㤬���Τ�������ν��ػٱ�˴ؤ��븡Ƥ��פ���켡����2012ǯ12������Ƥ�褯���Ƥ���ɬ���������ꡢ����ؤϻٱ���������֤���ش֥ͥåȥ���η�����˾�ޤ�뤳�ȡ��Ȥ�������ȼ��Dz�ä��뤳�Ȥ�����ʤ���Ĺ��Ū����Ǥϡ������ȸ�Ĥ���٤�������ޤޤ�Ƥ��롣

�㤬������������ڤ����ؤˤ����븽����ؤ���壳���ܤϡ�����Ū����θ���Ǥ⺤���ȯã�㤬��������������ˤĤ���Ÿ������ޤ�����

| �㤬���μ����̤ˤ����ơ����Τ�7���Ķ����ȯã�㤬���Կ��ϡ����ե������Ȥ����İ����Ƥ�������Ǥ���10ǯ�֤���20�ܤ����á�2014ǯ�ٻ���2,722�͡ˡ��Ȥ�櫓�������鳦�Ǥϡ�ȯã�㳲�ԤΤ��������Τ���7����ľɥ��ڥ��ȥ��㳲��JASSO��Ĵ�����ɽ���ϡ��ⵡǽ���ľ����ˤ���ᡢ���äμ���װ��Ȥ��ơ����ǤǤ�����ŵ��ؤ����ä�Ҳ�Ūǧ���٤θ��塢���̻ٱ綵��ˤ����ƹ������鳦�ؤᤶ����ƻ�פ��Ǥ������Ȥ����ޤ������Τ褦�ʻ��ȳ���Ϥ���Ȥ���Ҳ�Ķ����Ѳ�������ʤ�������ǡ��������Τؤμ����ݾ��٤���뤿��ζ��饷���ƥ�ι��ۤʤ�ǯ��ʣ�������Ƥ���������鳦�Ǥϡ������ˡ־㤬�������פؤλٱ礬�ä�ꡢ�б�����ʬ�������á�ʣ�������Ƥ�������Ǥ��� ȯã�㤬�����Ȥ���㤬�������ؤλٱ�ǺǤ�����ʤ��Ȥΰ�Ĥϡ���ؤ俴��Ū�����̤�°����ָ��̻ٱ�פȼ��Ȥ��Ǥι���Ū��θ��°����ֽ��ػٱ�פ����Τ�ʬ�ष���Ȥ�붵�����ϡ��Ƽ��Ȥߤˤ����븽�ߤ�Ω�����֤��ָ��̻ٱ�פ��ֽ��ػٱ�פ����˰ռ����Ƥ���ɬ�פ����뤳�ȡ�Ʊ�����ä�ȯã�㤬���������Ȥ��ּҲ������Ū�ʴط�����Dz����ˡ����Ǥ��뤫���İ�����Ȥ����ץ��������ٱ�Τ��ä����Ȥʤ�ȽҤ٤��ޤ����� |  |

�����ƺǸ��4���ܤǤϡ����鵡�ؤȤ��Ƥ���ؤϡ�����μҲ�������ٱ�Τ������ˤĤ��ơ��ٱ�ϰ����������β�äȤ���ª����ΤǤϤʤ�4ǯ�֤Υץ��������̤��Ƽ�Ω�����ּҲ�ͤؤΰܹԡפȤ���ǧ�����뤳�Ȥ����פǡ����ξ�Dz桹���������Ѷ�Ū�����ͤ�Ư������������������롣���Τ��Ȥϡ������ζ�����������ư��α�ޤ餺������Ū�˶�ͭ���Ƥ����Ȥ�ɬ�פǤ���ȶ�Ĵ���졢�ֱܹ����������ޤ�����

�����롼�ץǥ������å�����ֹ���Ū��θ�פ�ͤ���

| ¼�������δ�Ĵ�ֱ�ǡ��ֹ���Ū��θ�פˤ������طʤ�����������ؤ���塢�ܲ��¼����ƻ����Ĺ�ʵ���ʸ����ءˤ���Ƴ�Τ�ȡ����롼�ץǥ������å���Ԥ��ޤ������ֹ���Ū��θ�פˤĤ��ơ���ǰ���ȿ����ٱ��¦�̤���ơ������ꤵ�졢��11�ɤ�ʬ�����줿���üԤϡ���°������ؤμ��Ȥߤ��������������ˤ��Ƴ�ȯ�˰ո����ʤ���ޤ����� |

�� �� �� �� |

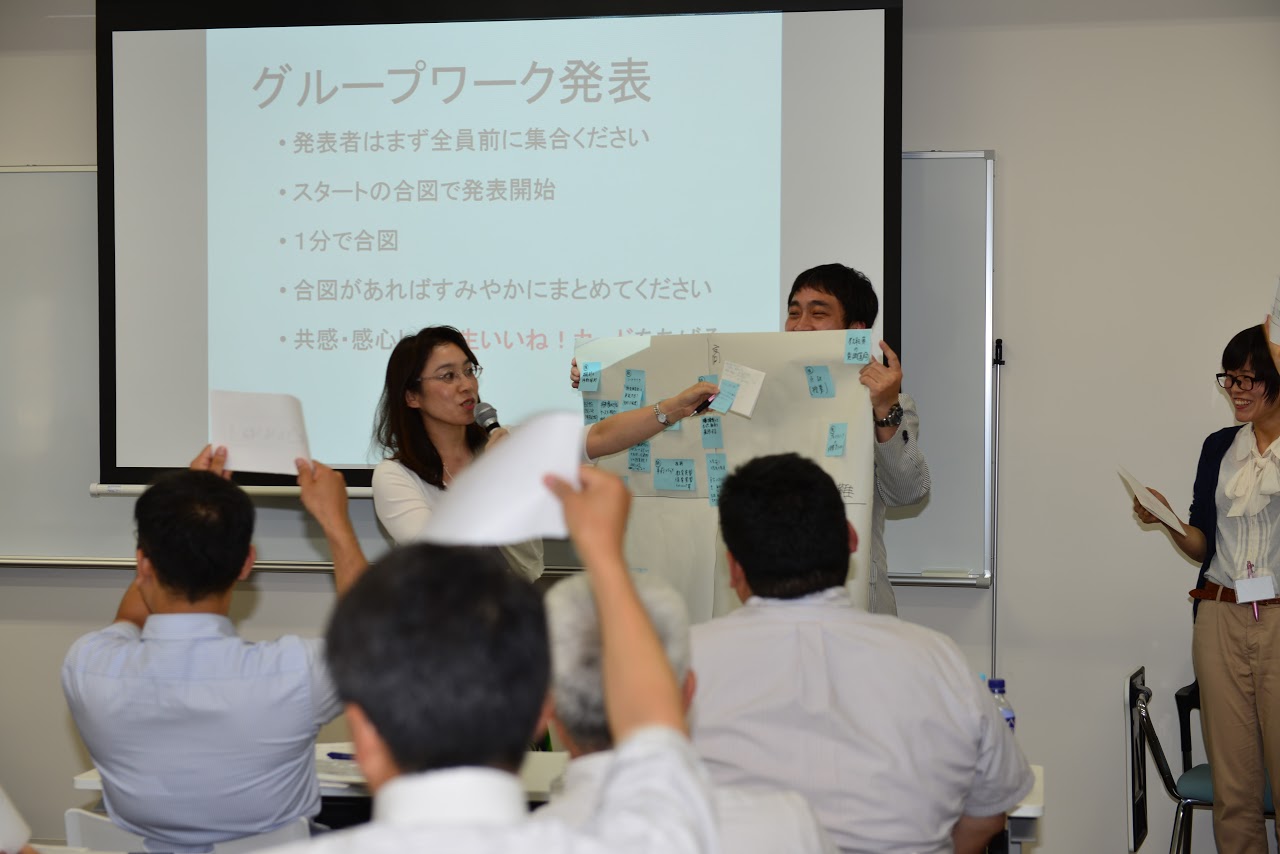

���롼�ץǥ������å����λ�塢���β��˰ܤꡢ�ƥ��롼�פ���ɽ�ˤ���1ʬ�֥�����������ȯɽ�פdzƥ��롼���̤�Ƥ�����Ƥ�ȯɽ����ޤ�����

ȯɽ�塢¼����������ι�ɾ�Ǥϡ�����Ū�ˡֹ���Ū��θ�פο�Ʃ��ޤ�ݡ�����Ȥ������ж����ؤζ�ͭ��Ϥ���Ȥ������Ǥζ��̤λٱ�ν���������ޤ����������dz����ΰ�ĤȤ��ơ�����Ū�ʥ����ɥ饤�����ȥϥ�Ū������ι��ۤ�ɬ�פǤ��뤬���ҤȤĤ���������˴��ꤲ����褦�ʤ�ΤǤϤʤ�����ؿ����Τ��ֽ��ļ���פλ����ǡ��ǽ�Ū�ˤϳ�����Ҳ������Ф��Ȥ����ٱ�뤳�ȡ������Ƥ��λٱ�¤����Ƥ�������ˤϡ��ºݤξ㤬���������б������ݤΥΥ��ϥ������Ѥ������ΥΥ��ϥ���˳褫���������¸�������Ω������ɬ�פ��������ʤɡ����ɥХ����������ޤ�����

�� �� |

�ޤ��ޤ��Ԥ��뤳�Ȥʤ��ո���;����Ĥ��Ĥġ�������Ͻ��פء�

�������IJ�塢�Ф��դ��ʴѤ��طʤ����Τǵ�ǰ���ơ���Ԥϡ��ܲ�ο���Ǥ���ͤȿͤȤΤĤʤ������ؿ���뤿�ᡢ��1ξ���������Ť˾�ꡢ������Τ��������ؤظ������ޤ�����

|

��������ץ���ʥ�ĥ����������üԴ֤����������

| �ܲ�ǡ��ͥåȥ���Ť�������ڤʻ��֤Ǥ�������ϡ������ؤ�����ˤ����¤䤫�ʥࡼ�ɤ�������dz���ޤ����� �������Ϻ�������Ĺ�ʳع�ˡ���ɼ���ر��ˤλʲ�Τ�ȡ�������ͺ��������Ĺ��ζë��ءˡ��ж������������Ĺ�ʳع�ˡ�;��Ƴر�ˤ���δ��ް����˻Ϥޤꡢ��ľ������Ĺ�ʷ��ܳر���ءˤμռ��ǵ����������ޤ�ʡ��ˡ����հ����Ǥ������ᤷ�������ü�Ʊ�Ρ��ۤ��ɤ��Ҵ��˴��������ƣ�������쳤��ءˤ�����̯��ȯ��������̾ʪ�Ǥ���ȥ������ȥ饳����ɡʥӡ���ˡɤ��餫�˷Ǥ�����������餱��������ʤ�Ǯ������ޤ줿�����Ȥʤ�ޤ����� |  |

�������������������� �������������������� |

| �����ϡ����Ե��Ԥ����ʤ��٤������߾�ϩ�������ؼִܡפ����ܤ���ֵ��Կ�²�ۡפ˽Ф����ޤ������������������ͤȤʤ뿴�ۤ�����ޤ����������üԤΡ��ۤ��ɤ��Ϥ������Τ褦�ʲ����Τʤ�����ˤ���������ؼ�����ǽ���ޤ����� ���ü�Ԥϡ������դ�������3ʬ�Ρֵ����������Ծ����֤����Ծ�פ���������ݤġ���˥塼�ɤ�Фơ�ζë�����ܥ����ѥ��˸������ޤ����� |  |

| ��ν���ʸ����˻��ꤵ��Ƥ���Ʊ�����ѥ��ؼˤ��ʳ��Ѥ˿����Ǥ��줿��Ԥϡ�³���ơ����ܴ�����ˤ����ζë�ߥ塼������פؤ��ޤ�����ζë�ߥ塼������Ǥϡ�ζë����ͤο����ޤ뤪���פ餤�ǡ�ʩ��������ʪ�ۤȤ��ơ�ʩ���פ������ȹ����꼨����Ÿ��ʪ���Ҹ��Ǥ��ޤ������Ǹ�ϵ��Ա������뿩���ǰ��ޤ������������������ǤκƲ����«���Ƶ�ϩ�ˤĤ��ޤ������� |  |

�������� �������� |

�����٤ϡ������������������Գر�����ͤ�����������γ��ͤˡ������鴶�դ������ޤ���������35����ؿ����ֿʹ֥ͥåȥ�����������ߤγ��ŤǤ����ܺٷ�ޤ꼡�褳����Ǥ���������ޤ����ޤ���������������ȥͥåȥ����³�������Ȼפ��ޤ��ΤǤ���������������

****************************************************

���������üԴ��ۡʥ����Ȥ���

�ʲ��ϡ�����λ��üԤ��饢���Ȥ˴Ƥ����������ո��ΰ����Ǥ�������Υơ��ޤؤε��Ť����ܲ�Υ�����Ū�ʳ�ư�ΰ�ü��������������

| ����ؤ���ä��麣�����äζ�ͭ����ʤ���� �������ο�������ô�Τ����ꤹ���ʤ������ˤĤ��ƺ���ͤ��Ƥ��������Ǥ��� �������ػ�������������Ǥ�ԤäƤ���פ��ä�����ޤ��������ؤdz褫�������Ȼפ��ޤ����� �������ۤ���������ꢪ�ɤΥơ��ޤǤ���פȤ���Ƥ��뤬�� ���㤬�������Ƥä����İ���������̣�Ȥ�����ؤ��͡��ʳ�ư�ȷ�ӤĤ�����褦����Ĥ��Ƥ��������Ȼפ��ޤ������ޤ��������ȶ������֤Υ��ݡ��Ȥ����Ǥʤ���������Ʊ�ΤΥ��ݡ��Ȥ�¥���褦��ʷ�ϵ����ˤ�������ȵ��դ��ޤ����� ������Ū��θ��Ĵ���ˤ�Ԥ��Ȥʤ�ȡ��ޤ���goal���ͤο��������ޤ�Ƥ���ΤǤ��Ĥ�ʾ�ˡ��������ʤ��ץơ��ޤ��Ȥ������Ȥ��狼��ޤ����� ������Ū��θ�Ȥ��Ƥɤ����Ƥ����٤������������Ĥ��ळ�Ȥ��Ǥ��ޤ��������꤬�Ȥ��������ޤ����� ����̳���˵��äƳؽ��ٱ����������ī�����𤷤ޤ��������и��������Ȥ�ͭ����������Τؤ���ʷ�ϵ���������Фȴ�äƤޤ��� �����Ĥ⤢�꤬�Ȥ��������ޤ������ܲ�β��ι����ˤ��Ĥⴶ�դ��Ƥ���ޤ��� ���ٱ����ͤ��Ѥ��롢�������դ��Ȼפ��ޤ��� �����ػ���ι���Ū��θ���Ȥ�����Τδ��ϡ��ͤ����������ʡĤȡ� �������ؤ��ٶ��ˤʤ�ޤ����� �����Ťʵ���꤬�Ȥ��������ޤ����� �������������ǥǥ������å�����Ԥ����Ȥ��Ǥ��ޤ����� �����Ĥ���Ũ�ʲ�꤬�Ȥ��������ޤ��� ���֤����͡��פ��ɤ��ä��Ǥ��� ���¹Ѱ����������Գر���ؤγ��͡��������꤬�Ȥ��������ޤ��� |  |

��ʿ�Ǥϡ��ܲ�α��Ĥ��Ф��ޤ��Ƥ�����Ȥ����Ϥ��ꡢ�������鿽���夲�ޤ���

�����̡������ΤȤ�����34�����Ť��뤳�Ȥ����ꤤ�����ޤ����Τǡ����Τ餻�������ޤ���

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////

������ �� �� ��������ʿ��27��2015��ǯ6��27��(��)��6��28��(��)

����������������������������6��28���ϥ��ץ���ʥ�ĥ�����ͽ�ꤷ�Ƥ��ޤ���

�����������졡�������Գر���ء��������������ѥ�

�����������������������������ԻԱ����軳�����ȿ��Į18����

��������������������������������������������http://www.kyotogakuen.ac.jp/access/UzumasaCampus/

�����������塼�롧��![]() ����34��ʹ֥ͥåȥ�������� ��PDF�ե����� 720KB��

����34��ʹ֥ͥåȥ�������� ��PDF�ե����� 720KB��

���������ơ��ޡ������� ��ؤλ�̿��7�� �ס� �㤬�������ٱ�Ⱦ㳲�Ժ��̲��ˡ��ͤ��������Ū��θ�Ȥϡ� ��

������������������������������

������ Ĵ �� �顡������ ��ؤ˵�����㳲�����ٱ�θ��� ��

������������������������������¼�ġ��ߡ���ʵ�����س�������ٱ祻���㳲�����ٱ�롼�ࡡ�����ե����ǥ��͡�������������

������ �� �� ��������

�����������դϽ�λ�������ޤ������ʤ�������ѹ����ɲ����ˤĤ��ޤ��Ƥϡ�

��������ľ��takeyama(a)chikushi-u.ac.jp���ݻ�ͥ�ҡˤޤǥ��ꤤ�������ޤ���

�����������

������ ��������

������ ������������������������̵��

�������� ���̻��áʲ���ʳ��� 1,500��

������ �������

������ �� ��������̶�����������5,000��

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////

��ؤλ�̿��6�ơؤ錄�������������Ȱ�ġɳؤӤȤϡ�

����33����ؿ����ʹ֥ͥåȥ���ϡ��������ر���ؤ���ˡ���ؤλ�̿��6�ơ��ؤ錄�������������Ȱ�ġɳؤӤȤϡ١פ����Υơ��ޤȤ��Ƴ��Ť���ޤ����������42̾�λ��üԤǡ������ѥ��ĥ�������Ĵ�ֱ顢���롼�ץǥ������å�������λ��֤��̤��ơ�ǯ��¿�Ͳ�������ؿ����ζ�̳���äȤʤ�ؤӤФ�����Υ���ꥢ�ˤĤ��ƤȤ�˹ͤ�����֤�����ޤ�����

�������ѥ��ĥ������ͻ�

|   |  ��칻�������������ر� ���ӻ�̳��Ĺ |

����Ĵ�ֱ顧����ꥢ��Ĺ�˵�����ؤӤμ��ʼ¸�

����̾�������ر�����ء��ع��Ť��긦���Ĺ�����ĵ�������

������ϡؤ錄�������������Ȱ�ġɳؤӤȤϡ٤��Υơ��ޤȤ��ơ���Ĵ�ֱ�ιֻդ�̾����ؿʹֳ����ʹֳزʶ�������ر� ��ء��ع��Ť��긦���Ĺ�����ĵ��������ˡ��֥���ꥢ��Ĺ�˵�����ؤӤμ��ʼ¸��פȤ�������Ǥ��ֱ�������ޤ�����

| �����������ϡ�����θ�������Ū�˹��פ����ơ��ޤȤ��ơ��ȥ���ꥢ��Ĺ�ɡ��ȼ��ʼ¸��ɤ���ɤˤ��ä�ʤ�Ƥ��������ޤ����� ������Ȥ��ơ��ȳؤӡɤȡȥ���ꥢ��Ĺ�ɤȤ������Ȥ�ͤ��뤿��ˤϡ��Ȼ͡ɤθ��������ڤǤ���ȼ����졢���Τ���ˤϡ�����Ū�����Τʤ�Τ����ˤ������٤Ȥ�����ĺ���ޤ����� ������Ǥϡ��ޤ��ȼ��ʼ¸��ɤˤĤ���Maslow��5�ʳ������ˤĤ��Ƥ�����ĺ���ޤ�����Maslow �Ρ��ߵ������ʤ�ä��夦�����ˤȤϡ��ʹ֤������������뤿����ߵ�֭�����Ū�ߵ��Physiological needs�ˡ����������ߵ��Safety needs�ˡ�����°�Ȱ����ߵ��Social needs / Love and belonging�ˡ�����ǧ��º�šˤ��ߵ��Esteem�ˡ������ʼ¸����ߵ��Self-actualization�ˡפ�5�ʳ��γ��ؤ��ηϲ�������ΤǤ��� �����Τ��ä���ǡ��ط�˳�����ߵ���֤��ʷи��ˤ��Ȥǡ��Х����ȥ����뤬�Ǥ���褦�ˤʤ롣�٤Ȥ�����ĺ������Ƹ���ǥ���ե���ȥ����뤬�Ǥ��ʤ��ȡ�20���30��Ƕ�ϫ���뤳�Ȥˤʤ뤳�ȡ����줫�顢�ʹ֤��䤨����Ĺ���褦�Ȥ�������ʪ�Ǥ���Τϡ����ʼ¸����ߵ�˺��������뤳�Ȥ���⤤�������ޤ����� ���ޤ��ֿʹ֤Υ���ꥢ��Ĺ�ʥ饤�դȥ�������������ηϲ��פ�����Donald E. Super�Ρ�Rainbow�����פˤĤ��Ƥ�졢�ؿͤϡ��饤�ե��ѥ��Life Span�ˤˤ�ä���䤬�ۤʤ롣�٤��Ȥ������Τ������֥饤�ե��ơ��������ܤȤʤ�Ŀͤ���������Υ����ʥߥå����פ���⤵�����ǡ������Υ�����ɤؤ�����Ǥ⤢��ؼ�ʬ�Ƿ��ʤ�����Ĺ�Ϥʤ����٤Ȥ��ä��Ƥ��������ޤ����� |

���������ΰ����Ȥ��ƤΥ���ꥢ�������Ȥϡ�����ꥫ���ȿ������ؼ�Edgar Henry Schein �ˤ�ä����줿��ǰ�ǡ��ȼ���Υ���ꥢ������ݤˡ��Ǥ����ڤʡʤɤ����Ƥ���ˤ������ʤ��˲��ʹѤǤ��ꡢ���ʼ¸��ߵ�ˤĤʤ����ŤΤ褦�ʤ�ΤǤ��ꡢ�ޤ������Ϥ��Ѳ����Ƥ⼫�ʤ����̤���ư�ʤ�ΤΤ��ȡɤǤ���

�����������ϡ�����ꥢ�������ʼ������ˤ�֤Ȥ��˳�Ω����22��35�Сˤˤ����롢����ꥢ�����¥�ʡ��������뼫�ʳ�ǰ�פȤ��ơ�Schein�ˤ�륭��ꥢ��������8ʬ���֭�����ƻ�˽��Ǥ�ʵ���Ū����ǽŪǽ�ϡˡ����ͤȶ�Ư����бĴ����λŻ��ʴ���ǽ�ϡˡ�����Χ��Ǯ�դ�ɬ�פȤ���Ż�����¤���ˡ�������ΰ���ȷ�³���ʰ����� - ����Ū�ˡ�����Ω���ƿ����ʻŻ���ʼ�Χ����Ω�ˡ���ǽ�Ϥ��������ƿͤ����Ω�ġ����š��Ҳȡˡ����ͤΤ��ʤ����Ȥ�ĩ��ʽ���ĩ��ˡ����Ż��������ξΩ�ʥ�����饤�եХ�ˡפȤ��������������ޤ�����

| ��������������ǡ��ȼ�����Ĺ�ɤȤϡȰ����Ķ��Ǥ⼫�����Ѥ���ɤ��Ȥ��㼨���졢�شĶ���Ϳ����줿��Τȹͤ����Ѥ��뤳�Ȥ�����ʤ��Ȼפ�����Ĺ���ʤ����դˤ��δĶ����Ѥ��뤳�Ȥ���Ĺ�Ǥ��롣�٤Ȥ��ä����������ޤ����� �������Ȥηи��ȼ��Ӥ��ǥ�Ȥ��ơ�����ꥢ��Ĺ�ˤĤ��ƶ���Ū�˥饤�ե���ꥢʬ��ɽ���˼���ʬ�Ϥ⤴�Ҳ𤤤������ʤ��顢�ָ����Ȥϡ�����ζ��ߤ�ȯ�����Ǥ��Ф����ȡס��ֶ��ߤȼ�ߤΥ��ϥ��Ĥ��뤳�ȡפȤ�����ĺ��������ԤȤ��Ƥμ��ʤΥ���ꥢ�������ʼ������ˤˤĤ��Ƥ⤪�ä����������ޤ����� �����ơ���ؤȤ����ȿ��ˤ����Ƥμ��ʼ¸��˴ؤ��ơ�������Ư������ַбĤȶ����ЪΥ�פ�ɽ������Ĥġ��س�Ū�װ����ȿ����Ż�����֡ˤ���ֵ���뤳�Ȥǡ���Ū�װ��ʼ������ˤ���Ĺ��¥�����٤���������ޤ������ȳ�Ū�װ��ɤ���ۤ��Ƥ��������ʼ¸��ظ��������Ȥ��Ǥ���ȤΤ��ä��������ޤ����� ����Ĵ�ֱ�η�Ӥˡ��إ���ꥢ��Ĺ�������������뤤�Ϥ���ȸ���Ū�˥������ˤϡ����ʼ¸��γؤӤ�ɤΤ褦���߷ס���ȯ�������֤�Ƥ����Ф褤�ΤǤ��礦�����٤Ȥ���������ĤΤ�������ö���ֱ�����ޤ����� |

�����롼�ץǥ������å������ꥢ��Ĺ���������ؤӤȤ�

�� �� �� �� |

�����������ιֱ������ơ����롼�ץǥ������å����ޤ�����5̾���ĤΥ��롼�פ�ʬ����ơ��֥���ꥢ��Ĺ�������������ʼ¸��γؤӤ�ɤΤ褦���߷ס���ȯ�������֤ꤷ�Ƥ����Ф褤���פȤ����ơ��ޤǡ����̤���ؤγ�����Ķ���ơ�������ؿͤȤ��ƹͤ���ؤӤ亣��Υ���ꥢ�ˤĤ����ä��礤�ޤ��������θ����������줾��Υ���ꥢ�ˤĤ��ƽ��������Ǽ����Ƴ��Ǿ���ͭ����ȡ������������¤䤫�ʾФ�����ͯ���夬�ꡢ�����ʼ��ȤγؤӤ�ȯ���ˤ��Ƥ��ޤ����� |

�������������������� �������������������� |

�����硧�֥���ꥢ�ˤĤ��ơ������������

�����������ϻ��üԤΥ��롼�ץǥ������å����ؤ⡢���ɥХ���������˱����Ƥ��������ޤ��������Ǹ������λ��ˡ����Τ褦�ʤ��ä���ޤ�����

���������Ǥ���������μ�ʬ�ɤ�֡ʤ���ޤǤΥ���ꥢ��Ĺ�ˡ��������μ�ʬ�פȤ����������������졢��Being�ʲ��ԤǤ��뤫�ˢ�Doing�ʲ��Ԥˤʤ�Τ��ˤ��֤����Ȥȡ��㲿�ԤǤ��뤫��ȡ㲿�Ԥˤʤ�Τ�����Ф��Ƴ�Ū�װ��Ǥ���Ȼٱ�ɤ��ä�ꡢ����ꥢ��Ĺ����������μ�ʬ�ɤ���Ĺ�����롣�٤Ȥ��������������ޤ�����

| ���Ǹ�˥���ꥢ��Ĺ���Բķ�ʻ����Ȥ��ơ��ȥ西�Υ������������θ�ή�Ȥ������Frederick Winslow Taylor�ʥƥ��顼�ˤΡֲʳ�Ū����ˡ�θ����פ�4�Ĥλ�Ŧ���顢�֭������˴ѻ����롢����Ƥ����ѹ���ɬ���¸����롢�����Ȱ���ޥ͡����㡼�⡢�������ˤ˼¸����٤������ޥ͡����㡼�ϥ������Ǥ��ꡢ����������ƤϤʤ�ʤ��פˤĤ��Ƥ��������������ޤ������Ĥޤ���Ĺ�����γؤ����Ȥ��ơ��ؽ��ԡʳ����������ˤ����ꡦ����θ�����Ĵ�١ʴѻ��ˤƲ����Ω�Ƥ롣���ˤ��β�����ѹ��������ɬ�����ڡʼ¸��ˤ�Ԥ��������Ƴؽ��ԤȤȤ�˻�Ƴ�ԡʶ�������ʡˤ⸡�ڤ�Ԥ�������Ƴ�Ԥϥ������������˴�Ť���ɬ���ؽ��Ԥ�����������Ǥ���褦��Ƴ�����Ȥ���Ĺ��¥����ΤǤ��뤳�Ȥ�Υơ��ޤη�ӤȤ��Ƥ��ä�����������������������ιֱ�����礬�����ޤ����� |  |

�������Τ��ä��ϡ����Ѷ�̣����������Υơ��ޤǤ���ؤ錄�������������Ȱ�ġɳؤӤȤϡ٤˴ؤ��ơ��ȼ���õ��ɡ��ȼ��ʾʻ��ɤˤĤ��ơ�����ƹͤ��뵡������뤳�Ȥ��Ǥ��ޤ������ޤ�������Τ��ä�����⡢�ȿ��Ȥ��ƥ������Ư������ˤϡ�¾�Ԥؤζ���Ū����ɬ�פǤ��������Τ���ˤ�ɼ�ʬ���Τ�ɡʼ������ˤ����פ��Ȥ������ȡ�¾�Ԥ�º�ɤ�����̼�º�Ǥ���С����Τ��Ȥ����ʼ¸��ؤΥ��ץ������Ǥ���ȡ���ǧ�������Ƥ��������ޤ�����

�����ץ���ʥ�ĥ�����������������ܻؤ��ơ����業�˥�ޥ�����

| �������ϡ����ץ���ʥ�ĥ����Ȥ��ƹ����ظ�����ٻ����˽Ф����ޤ���������ͷ��ؤ��夯�����ˤ��㤬�Ϥᡢ�㤬�ߤꤷ���������ء��о��ϡ����������ˤ����ͭ�ڱ�ʤ��餯����ˡפ�ˬ�졢�����㼼ǡ�á�����ʸ�����������������ء��벼Į�λ����ʤ���ˡ�ʸ����ǽ���ޤ����� |

| �����뿩�ϡ����������Ρ֤Ȥ����ijڤȺ��ӡפ���ݤ��Ǥ����Ƕ���ؤο�ë��ˤ�륢���ƥ��֥顼�˥μ����齬�ü��������θ�����ʤɡ������ߤο��Ӥ����֤�����ޤ����� ��6��ε������ǤκƲ����«���ơ��֥������������פγݤ����Ǵ��դ�Ԥ�����ϩ�ˤĤ��ޤ����� |  |

|  |

��������34������6��˵��Ԥdz��Ť�ͽ��Ǥ�����������������Ȥνвڤ��ߤˤ��Ƥ���ޤ���

��ʿ�Ǥϡ��ܲ�α��Ĥ��Ф��ޤ��Ƥ�����Ȥ����Ϥ��ꡢ�������鿽���夲�ޤ���

�����̡������ΤȤ�����33�����ڤ�����Ť��뤳�Ȥ����ꤤ�����ޤ����Τǡ����Τ餻�������ޤ���

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////

������ �� �� ����������������ǯ���������(��)�����������(��)

��������������������������������������ϥ��ץ���ʥ�ĥ�����ͽ�ꤷ�Ƥ��ޤ���

�����������졡�����������ر����

��������������������������̾�Ų������������ָ�Į17��3��

��������������������������http://www.sugiyama-u.ac.jp/sougou/access.html

�����������塼�롧��![]() ����33��ʹ֥ͥåȥ�������� ��PDF�ե����� 511KB��

����33��ʹ֥ͥåȥ�������� ��PDF�ե����� 511KB��

���������ơ��ޡ���������ؤλ�̿����6�ơ�

������������ �������������ؤ錄�������������Ȱ�ġɳؤӤȤϡ�

������ Ĵ �� �顡���� �֥���ꥢ��Ĺ�˵�����ؤӤμ��ʼ¸���

���������������������������������ġ���������

����������������������������������̾�������ر� ��ء��ع��Ť��긦���Ĺ

������ �� �� ��������

�����������դϽ�λ�������ޤ������ʤ�������ѹ����ɲ����ˤĤ��ޤ��Ƥϡ�

��������ľ��takeyama(a)chikushi-u.ac.jp���ݻ�ͥ�ҡˤޤǥ��ꤤ�������ޤ���

�����������

������ ��������

������ ������������������������̵��

�������� ���̻��áʲ���ʳ��� 1,500��

������ �������

������ �� ��������̶�����������4,000��

�����ڲ���γ��ͤءۢ���

�������ϡ���ǯ�������11��30ʬ��곫�Ť������ޤ���

���ֿ������ߥե�����פˤ�����Τ��з���Τ餻����������

���ʤ��������ʤ����ϡ��������εĻ���Ǥ�ˤĤ��ơ��ʲ��Υե�����⤴��Ͽ����������

�����������Υե������ꤴ��Ͽ����������

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////

��ؤλ�̿��5�ơؿ��������餿����Τ뤳�ȡ��䤦���ȡ�

���ι�Ω��ز�쳫�Ţ�

| ������οʹ֥ͥåȥ���ϡ�ʿ��26ǯ6��28�����彣����綶�����ѥ�����ˡ���ؤλ�̿�裵�ơؿ��������餿����Τ뤳�ȡ��䤦���ȡ٤�ơ��ޤ˳��Ť��������ѥ��ĥ������ֱ顦���롼��Ƥ�ġ������Ԥ��ޤ�������ǯ���ܲ���ؿ����ʹ֥ͥåȥ���Ȳ��Τ��ƽ�ι�Ω��ؤǤγ��ŤǤ����������λ��üԤϡ���Ω��ؿ�������Ω���ˡ�Ϳ���¾��碌��64̾�ǡ�����⤬Ǯ������ޤ�븦����Ȥʤ�ޤ����� |  |

| �����ε�ǰ���٤������칻�ζ彣��طݽѹ������Ȥζ��ŤȤ��������ѥ��ĥ����Ǥϡ�����Ū�ʸ���˻��Ѥ���Ƥ�����ߤ����֤ؤ��ޤ���������Ĺ�Ϥ��ᶵ���ؤ�ľ�ܾҲ𤷤Ƥ������ä��������ϡ����Τ褦�ʤ�ΤǤ��������ִĶ�Ŭ���¸����ߡס��ҥȤδĶ�Ŭ��ǽ��ܺ٤˸�Ƥ���뤳�Ȥˤ�ꡢ�Dz�Ŭ������Ķ������ʤΤ���٤��������餫�ˤ��뤳�Ȥ���Ū�Ȥ����������絬�Ϥμ¸����ߡ����֥ǥ����빩˼�ס����縦����ˡ������Ǥ⽽���椷����Ư���Ƥ��ʤ����η�¬�Ѥ��緿Ω�η����ǥ����뵭Ͽ���֤�⡼�����ץ������֤����֤����¸����ߡ��������߷׳زʼ¸����ߡ����ܤ�ͣ��ֲ����פ����綵���ԤäƤ���������鵡�ؤμ¸�����̵����������î�ˤʤɤǤ�����������������åդ�����������ʤ��顢�ºݤ����֤�ư�������θ����뤳�Ȥ��Ǥ��������ȥåץ�٥�ǹԤ��Ƥ��븦���ư�ΰ�ü��ȩ�Ǵ����뤳�Ȥ��Ǥ��ޤ����� |

| �����θ�ϡ��彣��طݽѹ�����Ĺ �²��� ϯ�����ˤ��ֹ�Ω���ͣ��ηݽѹ������ؤ褦�������פȤ����ֱ餬�Ԥ�졢����Ū�ˤϤ��ޤ������ߤΤʤ��ַݽѹ��ءפ��ܻؤ��Ƥ��뤳�ȤˤĤ��ƶ����Ƥ��������ޤ������ͤ������̩�ܤ˴ؤ�äƤ���ǥ�������߷סˤȡ������٤����͡�������Ū����ʬ��Ȥ�ͻ��ˤ�äơ�����Ҳ��ͤ����褬����Ω�äƤ��뤳�Ȥ�ؤ֤��Ȥ�����ޤ���������Ū��ȯŸ���������ˤʤ�³����䤿��������Ķ��δ��äϡ���������¿��������Ū�ʳ���ʬ��䡢����¿�ͤʿͺफ�����ޤ�Ƥ������Ȥ�ʬ���ꡢ�ֿʹ֤ˤȤäƤ������β�Ŭ���Ȥϡ������ι����Ȥϡ����ä������ʤΤ��פȤ����褦�ʤ��Ȥ��餿��ƹͤ����ɤ�����Ȥʤ�ޤ����� |  |

����Ĵ�ֱ顧��������������������ز�����䤦���ȥ����ȥ���ɤäƲ�������

�彣��Ω��ض������кѳ���Ĺ ���������

| �������ȥ��ز�����䤦���ȥ����ȥ���ɤäƲ������٤Ȥ����������ܤ�Ƥ���֥顼�˥������ȥ���פˤĤ��ơ���إޡ����ƥ���������ԤǤ������������ˤ��ۤ��������������ֱ��ĺ�פ��ޤ��������������ˤϡ��顼�˥������ȥ��������ɬ�����ȸ��̤ˤĤ��ơ��顼�˥������ȥ������������⤭��������ã��������¬�μ�ˡ���餽��˴ؤ����ؿ��������˻��ޤǤ�����ǻ�����Ƥ���90ʬ�֤˵ͤ����Ǥ��ä��Ƥ��������ޤ����� �������ϡ����ꥭ���ࡦ�ޥåס��롼�֥�å��������ƥ��֥顼�˥��ǣУ��ʤɤΥ������ʸ����������夲������ꥫ����ؤ��ɤ������Ҳ�Ū�طʤ�������꤬���äƻȤ��Ƥ���Τ������ʤ��ޤޥ��ȥФ�����͢���������������Ƥ�����ض���θ�������ؤϺ���̸����٤�ɽ������ϩ�����äƤ��ޤä���ؿͤ˺�ɬ�פʤΤϡȥץ����ڥ��ȡɡ����ʤ������Ω����ä�Ÿ˾���뤳�ȤǤ��롢�ȼ����������ιֱ��Ƴ���Ȥ���ޤ����� �������ǡ�����ض���Ȥϲ������١���������μ����㲼�Ȥϲ������٤Ȥ�����������ˡ��ȥޡ����åȤ��Ѳ���ƨ���ʤ��ɡ����Ѳ����������˱���������Ĥ���ɤȤ��ä���¤��顢�ޤ�����ض���κ���Ū�յ�����Ū���Ω���뤳�Ȥ����פǡ��Ȥ�櫓��ؤδĶ��ϰ��ͤǤϤʤ��Τ��������ؤϼ���δĶ���ǧ�������ȼ��Υߥå���������Ƥ��Ω���٤������������ޤ����� |

| ���顼�˥������ȥ���ˤĤ��Ƥϡ�Connecticut��ؤ�Tulane��ؤǤμºݤμ��ȤߤξҲ���ߤ��ˡ�����ؤΥߥå���������ơ��������߳���˿ȤˤĤ��뤳�Ȥ����Ԥ�����μ���ǽ�ϡ�������ʤɤ�����������ΡפǤ���������������ؤο����������ȥ��ब����ɤȤ��졢����ˡ��顼�˥����������Ȥμ�ˡ�ι��ۤ�ɬ�������顼�˥������ȥ��������ɬ�����ˤĤ����������ޤ����� ���Ǹ�ˡ������ޤ��������顼�˥������ȥ������ؿ����������˴ؤ�뤫�ˤĤ��ơ���ؿ��������ϥ����ȥ���γ�Ω�ȥꥵ�����ˤ����ά��Ω�ˤ��뤳�Ȥ�����ޤ����� ���ޤȤ�Ȥ��ơ��ǣУ������ꥭ���ࡦ�ޥåס��롼�֥�å��Ȥ��ä����٤��ˡ�Ϥ��켫�Τ���Ū�ǤϤʤ������ȥ����ã�����뤿��˹�������ѡ��ĤǤ��뤳�ȡ������ȥ���γ�Ω�ϥޡ����ƥ�����ά���Τ�ΤǤ��ꡢ���Τ����������Ű�줷���ꥵ�����Ǥ��뤳�Ȥ����ƶ�Ĵ���ƹֱ��������ޤ����� ���إޡ����åȤ�Ω���ߤޤ�ʤ����Ѳ���ƨ���ʡ��١��ؤɤ�ʤ���ˤ�������������ؤ⡢���ˤϤ�����ʤ���̤����ڤ곫���Τϡ����������Ƥ���Ԥλ�̿�����٤Ȥ�����å����������˻Ĥ�ޤ������� |  |

�����롼�ץǥ������å��������פ�ַ����פ��᤺����ȯ�ʰո��θ�

| ����Ĵ�ֱ齪λ�塢�ܲ�����Ĺ ¼����ƻ�ʵ���ʸ����ءˤ��饰�롼�ץǥ������å�������ˡ���������ʤ��졢�̲��˰ܤäƥǥ������å���Ԥ��ޤ����� ��10���ɤ�ʬ���줿���üԤϥ����ȥ������ɤˡֹ�������κ���Ū�յ���ã�����뤿��ˡ���ؿ����Ϥɤ�����٤����פȤ����ơ��ޤdz���ء��ƿͤμ��Ȥ�и����ꡢ�ޤ����ո����路�ޤ����� |

| ���Ƥ����Τǽ��ޤꡢ�ƥ��롼�פ���ɽ�ˤ��֣�ʬ�֥�����������ȯɽ�פǡ��ꥺ�ߥ�������ɤξ����ͭ�Ǥ��ޤ����������ɤǤϡ����Ȥο����Ȥ��ƤΥ����ȥ���Ϥ��ä������̤ˤĤʤ��äƤ���Τ�����ƹͤ�����֤Ȥʤä���ȯɽ���ޤ������ͻ�ιֱ������ơ����Ψ�Ȥ������������ˤȤ����ΤǤϤʤ����ҤȤ�ҤȤ�γ������������ˤɤ�����ؤ����ź���뤫�Ȥ������Ȥε����ˤʤä��Ȥ����ɤ⤢��ޤ�������ؤΥߥå�����ơ�����˴�Ť��顼�˥������ȥ�������������������Ҳ�����뤳�Ȥ����ڤȤ����ո���ȯɽ����ޤ����� ���Ǹ�ˡ�������������������ǡ��ֳƥ��롼�פ�ȯɽ�Ϥɤ�������ɤǤ��롣�⤦�����ϽϤ��������ϥ����ƥ��ӥƥ������פȡ�����Ū�ʹ�ư�ؤ�¥��������θ��դ�ĺ������λ�Ȥʤ�ޤ����� |  |

�������ӥ��ץ���ʥ�ĥ������ͤȿͤȤΤĤʤ��꤬���Ƥδ���

��

| ��ͼ�狼��Ͼ���ʡ������ذܤ��ơ��ܲ�ο���Ǥ⤢��ͤΤĤʤ�����ꡢ�����������֡��ͥåȥ���Ť�������ڤʻ��֤Ǥ������齸�ä����ü�Ʊ�Ρ�ͧ����ޤ������ܲ���Ω���餫��β���⡢����黲�ä����⡢���ˤʤäƸ����¤٤��äƸ�餤�ޤ���������ǡ��϶��̤Ǥι���μ��ʾҲ�䡢̾ʪ��å��Τ�������ߡ��Ǹ���ܲ�ʤ�ǤϤΡָ�������פǡ�����餫�˰�Ĥˤʤäư켡����ޤ�����ͽ��ǿ��ۤ���Ƥ��������������ۤʤ������θ���٤��ޤǤ��äȰ��˽�����¿��������ʤ��ޤ����� |  |

��������

�������� ��������

��������

�������������ܤؤΥ��ץ���ʥ�ĥ����˽Ф����ޤ������������Ϥ��ޤ�����Ŵ�ż֤δѸ���֡�ι�͡פ����Գ���100���ܡ���ǰ�Ի��ʤɤˤ⸫�����ơ�ƻ�椫��ָšʤ��ˤ��ءˤ��ԡפ���ˤ����ʤ��ޤ�����������ŷ���ܡ��Ϳ��ҡ��彣��Ω��ʪ�ۡġġ����줾�����ˤ�ǽ������ϡ�ŷ���ܶ�ǡ�����α������ޤ�����

���ߤ��ڤ�Х����ɤ��ʤ���̾�Ĥ��ˤ����ߤ���Ĥġ������쳤���ǤκƲ����«���ơ����줾�쵢ϩ�ˤĤ��ޤ�����

| ��������������������������������  |   |

�㤽��¾�������Ȥ���

�������Ǥϥ����Ȥ�»ܤ������üԤΰո���ޤȤ�ޤ����������椫��ۤ�ΰ����Ǥ��������üԤΰո���ʲ��˾Ҳ𤤤����ޤ���

�������彣��طݽѹ������κǿ��ε��ѡ����ʸ��뤳�Ȥ��ʤ����ߤ˰��ݤ���ޤ�����

������������ô����������Υ����ѥ��ĥ��������������Ѱ��ݿ����ä���

�������顼�˥����ȥ���ˤĤ��ơ�����褯����Ǥ��ޤ�����

��������ʬ�λŻ����Ф���ռ����Ѥ�ä���

��������ؤˤ�äƵ����Ρ������Ƥ����Τ��ۤʤ롣����ؤδĶ���ͤ��뤤������ˤʤä���

����������ꥫ��ư����ޤᡢ��ؤ��ÿ����������������ȥ�����ܻؤ��Ф������⤤�Ƥ�����������

���������롼�ץǥ������å�����Ϳ��ǵ��ڤ��ä��ƥ��äȤ����֤��ä���

�������������Ф��뿦���δؤ�����ʤɡ��ո����Ǥ��ޤ�����

�������������ȿ��θ����ϡ��ɤ���Ʊ��Ǻ�ߤ������Ƥ��롣

���������ο����ʰո���ʹ���ơ����������ޤ�����

�������ꥵ������ʬ�ϡ��б���ά�ˤĤʤ��뤳�Ȥ������ǽ�Ϥ������Ĥ��ȡ����ΰ٤˿ͺ೫ȯ�λ��ȤߤŤ����ͤ�������

����������������ܼ��ϡ���ؿͤǤ���Ⱥ�ǧ�����ޤ�����

���������Τ褦�ʥͥåȥ����¸�ߤϵ��š��黲�äǤ��������ɷ�Ū�������ƴ�����

¿���λ��üԤ��������ʵ��Ť��ȿ�������ɸ����Ĥ��Ȥ����褿�褦�Ǥ����������¿���γ��ͤΤ����ä��Ԥ����Ƥ���ޤ���

�����������쳤�ˤ����Ƴ��Ť���ޤ���

��������

��������

��ʿ�Ǥϡ��ܲ�α��Ĥ��Ф��ޤ��Ƥ�����Ȥ����Ϥ��ꡢ�������鿽���夲�ޤ���

�����̡���32����ؿ����ʹ֥ͥåȥ����彣��طݽѹ������Ȥζ��Ťˤ�ꡢ�ʲ��ΤȤ���»ܤ������ޤ���

�ܲ��ι�Ω��ؤǤγ��ŤǤ���¿���γ��ͤΤ����ä��Ԥ����Ƥ���ޤ���

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////

��32��ʹ֥ͥåȥ����6/28ʡ���ۡʶ彣��طݽѹ��������šˤΤ��Τ餻

�㳫����䡡�ܺ٤Ϥ��������32������������������

�㳫�ų�ά��

�����ťơ��ޡ�������ؤλ�̿�裵�ơס��ؿ��������餿����Τ뤳�ȡ��䤦���ȡ�

���� �� �� ����ʿ��26��2014��ǯ6��28�����ڡ�11��00��17��00����λ������

���졡�����ꡡ�� �彣����綶�����ѥ�����ʡ����������4����9-1��

������������������������https://www.kyushu-u.ac.jp/access/map/ohashi/ohashi.html

�����������ա�����11��00��������ۣ����������ֵ���

�������á���������ʲ����̵�������̡�1,500�ߡ�

�������������������������ʲ��/���̡�4,000�ߡ�

����������������������������������������դǤ���ʧ����������

�����������������������������ͽ����Թ�塢�������ˤĤ��Ƥ�з�Ҥͤ������ޤ���

���� �� �� �ơ��������ѥ��ĥ�������칻�ֱ顢��Ĵ�ֱ顢���롼�ץǥ������å������

���� Ĵ �� �顡������� �ᡡ�ʶ彣��Ω��طкѳ���Ĺ��

�������������������������֤��餿����䤦���ȥ����ȥ���ɤäƤʤ�����ʲ��ˡ�

�㿽�������ڢ�ʿ��26ǯ6��13���ʶ�ˤޤ�

�������������������������դϽ�λ�������ޤ������ʤ�������ѹ����ɲ����ˤĤ��ޤ��Ƥϡ�

����������������������ľ��takeyama(a)chikushi-u.ac.jp���ݻ�ͥ�ҡˤޤǥ��ꤤ�������ޤ���

| ��31����ؿ����ʹ֥ͥåȥ���ϡ���δ��������ë�����ѥ�����ˡ�����ؤλ�̿��4�ơ���ư������ؿ����������������ˤǤ��뤳�ȡ��פ����Υơ��ޤȤ��Ƴ��Ť���ޤ�������30��˰���³������ؿ���ƻ�פ�§�ä���ؿ����Τ�������ΧŪ�˹ͤ��뤳�Ȥ���ˤȤ��ơ���Ĵ�ֱ�ˤĤŤ��ơ֥��ɥ��ե��פ�Ԥ��ޤ��������üԤϡ��̤Ͽ��㤫�����ʡ���ޤǡ�����42̾�λ��ä�����ޤ����� |  |

���Υơ���

����ؤλ�̿����4�ơ��ع�ư������ؿ������������������ˤǤ��뤳�ȡ���

�����������Ĵ�ֱ�

������������ܤ���ؿ�����

������ ¼������ �ᡡ���ع�ˡ��δ�����Ĺ�������Ĺ

����������������������������������������δ�����Ĺ��100��ǯ��ǰ���ȿ�ʲ�Ĺ

����������������������������������������δ����21�������ٰ��������йֻ�

��1990ǯ��Ƭ18�Ϳ����ԡ�����ޤ�������Ρֹ�����ά�פȡ����μ��ʤȤ��Ƽ»ܤ�����������̴��¸������̴���ס������Ƥ��δ�褫�����ޤ줿�ֳ����ܥ��ƥ������Ρפγ�ư�ˤĤ��Ʒаޤ�ܺ٤˲��⤤�������ޤ������֥Х֥����פǤ��ä����Ȥ��顢�ڤ䤫���ɼ�ʹ���Ȥ������Ȥˤʤ�ΤǤ����������ˤϤ��ä���Ȥ������ץȤ����ꡢ�ꥹ��ʬ�Ϥ��ʤ���Ƥ���ޤ�����

| ��̴���Ǽ»ܤ����֥饪�����ع����߳�ư�פ���Ϥޤä��ܥ��ƥ�����ư�ˤĤ��ơ����ä��������ư���Ȥ��ơ�����¾�������������������������ǧ���Ȥ����桢��������¿�����Ȥ��Ҳ𤵤�ޤ������ޤ�����ư���̤��Ƴ������������Ƥ����Τϡ�(1)���դ���뤳�Ȥδ�ӡ�(2)�����˸��礨����֡�(3)������dz�ư����뤲��ã������(4)�Ҳ�����������ǧ����(5)�Ҳ���͡���ʬ��οͤ��ܤ�����ǤΥ���ꥢ������ª���Ƥ��ޤ������ƹ��ܤ��̤����ͤ����٤��⤯�������ˤȤäƥ��åȤ��礭����ư�Ǥ��뤳�Ȥ��Ƥ���ޤ����� |  |

����ιֱ��Ǥ��������֤��뤲�褦�Ȥ��뿦���ζ���Ǯ�աפ��ޤ���������Ǯ�դ����³���뤳�Ȥ������Ǥ⡢���פʤ��ȤʤΤ����Τ�ޤ���

����ɥ��ե��䡡�����θ�������ؤȤϡ���

���ֱ��³���ơ��ֳ����θ�������ؤȤϡפȤ������ܤǡ������Ѱ���̾�ˤ����ɥ��ե������Ť���ޤ�����

���֥��ɥ��ե��פȤϡ�ʸ���̤궦�̤Υȥԥå����ˤĤ��Ƴơ��Υơ��֥�ǥ��å�������ʷ�ϵ������ä�Ԥ����ơ��֥��缡��ư����ʤ������ä���ǽФ������ǥ�����¤��˼�ͳ�˽Ф�����λ��˾����ͭ���뤳�Ȥǻ��ü��������ä����褦�ʰ��δ���̣�廊��������åפǤ���

��������

��������

�������ϡ����Ѱ����ƥơ��֥�Υե�����ơ��������ꡢ�ʲ��μ��ǿʹԤ��ޤ�����

���������饦��ɣ��ڣ���ʬ�֡�

���������ֳ����θ�������ءפˤĤ������ä�ʤ�롣

��������

��������

���������饦��ɣ��ڣ���ʬ�֡�

�����������ƥơ��֥�Ρִ��ԡפȡ֥��ե������ʡ��װʳ����̤Υơ��֥�˰�ư���ơ����������롼�פ��롣

�����������֥��ե������ʡ��פϡ����������С��˼�ʬ�Υơ��֥���ä��줿���Ƥ�ͭ���롣

���������饦��ɣ��ڣ���ʬ�֡�

�������������������ǽ�Υơ��֥����롣

�����������̤Υơ��֥������줿���Ť�����������礷��õ���롣

���������饦��ɽ�λ��

�������������ɥ��ե�������줿���Ť�������֥�����ɡפȤ��ƥݥ��ȥ��åȤ˽Ф���

��������

�������� ��������

��������

���������ط��ʤ���������Ω��ǥ����ǥ������Ȥ������ץȤΤ�ȡ���ȯ�����¤䤫�����ä��Ԥ��ޤ�����

��������

��������

�����줿�����ǥ��Ȥ��Ƥϡ��ֿ����θ�������ؤϳ����⸵���Ǥ��롣�סֳ����������������Υ��ߥ�˥��������ס�����ƻ�ʰ����ס��ָ����ʳ��������䤹�ųݤ��Ϥ����������ޤ�����

������ץåȤ��줿�ֱ�����Ƥ�֥�å��奢�åפ���ȤȤ�ˡ���ؿ����Ȥ��ƿ�ǰ�μ��ˤ����٤��ֳ����θ�������ؤȤϡפȤ������̵���ơ��ޤˤĤ��ơ�¾�ʤΥ����ǥ���ͻ�礵��뤳�Ȥˤ�ꡢ���˿�����¤�������뵮�Ťʵ���ˤʤ�ޤ�����

| �����������ͭ�ִ��Ѱ���� ���������������ҡ���͵�顡��δ���ء������ǥ��͡��� ��������������ë������Ƿ��������� �����������������ġ����ҡ�������ء����ɥե�����ơ��� ������������������ٻ̡�������ء����ɥե�����ơ��� ��������������������������ˮ��ء����ɥե�����ơ��� �����������������ġ���Ĵ��������ء����ɥե�����ơ��� ��������������ʿ�ͥ����ˡ����ء����ɥե�����ơ��� �����������������𡡿��졡������ء����ɥե�����ơ��� �� |  |

���������������

�����ɥ��ե���;���λĤ��桢��δ���إ������饦�ؤȰ�ư��������Ԥ��ޤ��������ɸ���������Ĺ�δ��դ�ȯ���θ塢�ơ�������ο�Ū�ͥåȥ�����ۤ��٤��͡��ʾ����������ޤ�����

��į˾�ɹ��ʤ��Τ褦�ʽ�����������ޤ�����δ���ؤγ��ͤˤϸ������鿽���夲�ޤ���

���ޤ�����꿦�����濴�Ȥ������Ѱ��������ˤ�����ޤ��Ƥ⡢���������ޤ����Ѥ�����ͤǤ�����ʻ���Ƹ��鿽���夲�ޤ���

��������

��������

�����ץ��������

������ȤʤäƤ���ޤ����ץ��������Ȥ��ơ���12��15�������ˤˤϡ�����̾��ĥ����Ȥ��ƣ�������������������������濴���Ѱդ����Ƥ��������ޤ�����

��������������������̾��ᤰ��ʤߤʤȤߤ餤�϶衢�������ࡡ¾��

����������������ë����Ƿ����뺧������ʲ��ͥޥ���

��������������������ë������ˤϤ��뺧�������˹������Ƥ���ˤⷸ�餺�����������Ѥ����Ϥ��������ޤ��������뺧����ǤȤ��������ޤ�������ꤪ�ˤ������夲�ޤ���

| ������ˤ���ڳ��˽��礷���Ԥ��뤳�Ȥ�̵�����������彣�ǤκƲ����«������������λ�������ޤ����������¿���ε��Ť���Ϳ���Ƥ��������ޤ��������ޤˤ������˴��դ��Ƥ���ޤ��� |  |

| ����δ���ؤγ��͡������Ѱ�������������������������������γ��͡������Ƥ����ä��������ޤ��������ޡ����Ѥ�����ͤǤ����� ����ޤ��彣�ˤƤ��������ޤ��礦�� |  |

��ʿ�Ǥϡ��ܲ�α��Ĥ��Ф��ޤ��Ƥ�����Ȥ����Ϥ��ꡢ�������鿽���夲�ޤ���

�����̡������ΤȤ�����31�����ڤ�����Ť��뤳�Ȥ����ꤤ�����ޤ����Τǡ����Τ餻�������ޤ���

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////

������ �� �� ����������������ǯ���������(��)�����������(��)

��������������������������������������ϥ��ץ���ʥ�ĥ�����ͽ�ꤷ�Ƥ��ޤ���

�����������졡������δ��������ë�����ѥ�

�����������������������������������ë������ë���ݣ����ݣ�

��������������������������

��������������������������http://www.kokushikan.ac.jp/access/setagaya.html

�����������塼�롧��![]() ����31��ʹ֥ͥåȥ�������� ��PDF�ե����� 443KB��

����31��ʹ֥ͥåȥ�������� ��PDF�ե����� 443KB��

���������ơ��ޡ���������ؤλ�̿����4�ơ�

������������ �������������ع�ư������ؿ������������������ˤǤ��뤳�ȡ���

������ Ĵ �� �顡���� ��������ܤ���ؿ��� ��

��������������������������������¼��������

�����������������������������������ع�ˡ��δ�����Ĺ�������Ĺ

������������������������������������δ�����Ĺ����������ǯ��ǰ���ȿ�ʲ�Ĺ

������������������������������������δ���أ��������������������йֻ�

����Ĵ�ֱ齪λ�塢�ơ��ޤ�ֳ����θ�������ؤȤϡפ˳��礷�ƥ��ɥ��ե������ˤ�롢

����°����Ω�졢�ȿ��γ�����ۤ��ƥ����ץ���ä��礤�����ޤ���������ȯ�ۤ��Ĥ�

���ߡ���¤����ȯ�������������椫���͡��ʡֵ��Ť��פ����Ƥ������������ü�����������

����������äƼ¹Ԥ˰ܤ��롢����ʴ��Ԥ��������Ȼפ��ޤ���

������ �� �� ��������

�������������Υե������ꤪ�������ߤ���������

�����������

������ ��������

������ ������������������������̵��

�������� ���̻��áʲ���ʳ��� 1,500��

������ �������

������ �� ��������̶�����������4,000��

�����ڲ���γ��ͤءۢ���

�������ϡ���ǯ�������13��00ʬ��곫�Ť������ޤ���

���ֿ������ߥե�����פˤ�����Τ��з���Τ餻����������

���ʤ��������ʤ����ϡ��������εĻ���Ǥ�ˤĤ��ơ��ʲ��Υե�����⤴��Ͽ����������

�������������Υե������ꤴ��Ͽ����������

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////

| ��30����ؿ����ʹ֥ͥåȥ���ϡ��ɼ���ر����륹����������ˡ�����ؤλ�̿�פ�ơ��ޤȤ��Ƴ��Ť���ޤ�����29��˰���³������ؿ���ƻ�פ�§�ä���ؿ����Τ�������ΧŪ�˹ͤ��뤳�Ȥ˾�����ʤꡢ���Źֱ顦����Ƥ�ĤǤη����Ǹ������Ԥ��ޤ����� ��칻����ɽ�����ɼ���ر���س�Ĺ����������������Τ��������鳫����ؿ������ؤֻ��������������μ���Ū�ʰ��ߤΰ����Ф��ˤ����ƶ���ڤܤ�������ؤΥ�����������ޤ����� |  |

����Ĵ�ֱ顧����������ʿ�����ء���ض����ʵ�������

�����֤��줫��20ǯ�����줫��20ǯ������ض�����פȿ��������ݡ�

��������ϡ�������ؤ����������������ˤ���Ĵ�ֱ餫�顢��������Ĺ�οʹԤǻϤޤ�ޤ������ʰʲ��Ϲֱ�γ��ס�

���������������������������������������������㡡�����ס����������������������������������������������

| ��1991ǯ��˲��ʹߤ���ؤ��괬�������λ������ɤ��ȡ��¤Ϻ�ǯ8���������20ǯ����������Ʊ�����������Ʊ�����Ƥ�Ф��Ƥ��뤳�Ȥ�ʬ���롣�Ĥޤ���ؤ�ᤰ�������Ʊ�����Ȥ��֤��Ƥ��ꡢ�郎��˥С����벽���б��Ǥ��Ƥ��ʤ����Ȥ������롣 �����ޤ����ձ��Ʊ������������ˤʤ�ʳ�Ψ�Ǥ��뤬����ؤ���ˤϥ�����ʳ�����˥С������ʳ��γ��������ߤ��Ƥ�����ȤʤäƤ��롣�����������Ǥ⤤���뤳�ȤǤ���褦�ˡ��ɤ������Ǥ������Ƥ�������Ǥ��롣�������ؤ��ػ��Ϥ��ݾڤ��Ƥ����μ���ǽ�Ϥ��������ˤϡ���ؤϤ��λ�̿�������γؽ������߽Ф����ȤؤΥ��եȤ�뤲�ʤ���Фʤ�ʤ�������ޤǤθ����ȿ��䶵���ȿ����顢�ؽ��ȿ��ؤ�ž���ֳؽ��ѥ�����ॷ�եȡפء�1����ؤλ�̿����Ū�����������δ�ࡢ��������ȳؽ��ι�¤�������ؽ���������������������ʤɤ��̤��顢������ž����ɬ�פǤ��롣�������ʤ�������γؽ����̤��뤿�����ز��פ������ˤϲ��꤬���Ѥθ��������롣�ʤ����β�������ؤμ꤬����Ȥ��ơ����Ĥ�Exercise���̤��ơ�����춵��������̳��������ιͤ��ʤɤ����ä�ʤ��줿���� |  |

��Exercise������ز��פˤϤɤΤ褦�ʤ�Ρ��ޤ�����ꤷ�ƤɤΤ��餤����

�ֿ͡����������زʤ����֡ס��ȿ����������סֿ������������θ��ѡפ����λ��㤬�Ф��줿�����̤����Ƥɤ�������������ʤ��줿���ϵ���Ǥ��롣

��Exercise���˿����ͤ����֤�����ϲ�����

�ʹ�����������˿ͤ�¿�����֤��줿�ꡢ���Хʥ����ä��ꤷ�Ƥ��ʤ����ޤ����ӣĤ����β����Ƥ��ʤ��ʤɤ����줷�������å��������ʤ���ʤ��Ȥ������Ȥ��������롣���Τ���ˤ⤿�Ȥ��С���������Ʊ�����θ�����ɬ�פǤϤʤ�����

��Exercise���˳����������������β���ϲ���

�ͳ����ϼ��������ʤ����Ȥ����Ȥˤ���ȳ���������ˤ⸲�졢�����ϼ��ȤȤν�ͭʪ����館���Ƥ��뤳�Ȥ⤢�롣�����ϡ��������Ѳ����Ҵ��ˤʤꡢ����������Ū�˳ؤ֤���ο����Τ�������ͤ���ɬ�פ����롣

���������Ѳ������֤��ǯŪ�ˤߤ�ȳؽ����֤��㲼����̣���뤳�Ȥ���ȳھ���ñ�̲��ܤؤ��������ݸ�Ԥؤΰ�¸�ʤɡ���Χ���η�ǡ����Ω�ġ������Ҳ���ؤǤγؤӤ������Ȥ��Ƥϡ���������Ρּ��䤹���ϡפ��ܤȤ����Ƥ��롣�����ͥ�å����������ض���ȼҲ�ȤΥ���åפ��褹����ǽ���ǤϤʤ�������餫�����Ū����ؤ�˾�ޤ��ֵ����֤ϡ֥ץ��������ȷ��γؽ��и��פǡ֥��ߥ�˥��������ǽ�Ϥ��ܤ��פ�ΤȤ����롣�ʤˤ�ֶ�����פ��顢�������֤ʤˤ�ؤ�����������褦�ˤʤä����פ��濴�ˡ��������ؤϤ��λ�̿�δ��ܤ�����ǧ����ɬ�פǤ��롣

���������������������������������������������㡡�ʡ��塡���������������������������������������������

| ���ֱ��İ�����������ؿ����ϳ����γؽ����ؽ����̤ˤɤ��ؤ�äƤ����Ф�������ͤ��뵡��˷äޤ�ޤ���������ޤǤ�20ǯ�˵ڤֲ��פ�ɬ�������������Ƥ���ȤϤ����ʤ���ͳ�Ϥʤ��ʤΤ�������϶���������ǤϤʤ����������Ǥγ������٤Ƥγ�ư�ˤĤ��Ƥ������ؿͤϳؽ��ԡʡ�������濴����ض�������뤷�Ƥ���ɬ�פ������ǧ�����ޤ������Ǹ�ˡ��֤���ޤǤϳ����Ͻ����ʤεҤȤȤ館���Ƥ��������줫��ϡ��������Ȥ���ž��Ȥʤꡢ����춵�����ϱ�ž�꤬������ȱ�ž�Ǥ���褦�ˡ���������Τ��٤Ƥ�ȤäƤ�������ηи������롢�طи��Υǥ����ʡ��Ȥʤ�¸�ߡ٤ȤʤäƤۤ����פ��������줿���������θ��դ������ݿ����Ĥ�ޤ����� |

�����롼��Ƥ�ġ��ֳ����μ���Ū�˳ؤְ��ߤ�����Ф�����ˡ���ؿ���ƻ�Ϥɤ�����٤�����

| ���ĤŤ����롼��Ƥ�ĤǤϡ����������δ�Ĵ�ֱ��������Ĥξ��ơ��ޤ˹ʤꡢ��ؿ���ƻ���ɤ�����٤�����Ƥ�Ĥ������줾����������θ���и�����ո�����蘆��ޤ����� �ơ��ޡֳ����μ���Ū�˳ؤְ��ߤ�����Ф�����ˡ���ؿ���ƻ�Ϥɤ�����٤����� �������� ���Хʥ��̤ǤΤ����� �������� �ȿ����ڤ��̤ǤΤ����� �������� �����ͺ�������̤ǤΤ����� �����롼��Ƥ�Ĥθ�ϡ��ɤ�ȯɽ���̤��ƾ���ͭ���ޤ����� |  |

| ��������κǸ������Ĺ���ݻ�������礬����ޤ��������������θ��դ�ڤ��ȡ���������̤���ƻ�ʼҲ�ˤ�ž����Ȥ������ȤǤ���Ф����ϡ������ܤ���´�����ν����ʤ˾�ä��Ȥ��˰¿����ƽ����ʤǥɥ饤�֤�ڤ���롢�������������ٱ�ޤ��礦��Ż����ꡢ��������IJ�Ȥʤ�ޤ����� |

��������ץ���ʥ�ĥ�������������ߤγ���

���������ξ����Ǥϡ���ƣ����δ��դ˻Ϥޤꡢ��ë����Ĺ�ΰ�����³���ޤ���������Ǹ��������Ω����ɼ���Ԥ�줿�����̾���ѹ��ˤĤ��Ƥη��ȯɽ�������ȡ�����ؿ����ʹ֥ͥåȥ���� �Ȥ���������̾�Ȥ��Ƥ��볫�������齸�ä���֤ȤȤ�˽ˤ��������������Ƥ��뵿�������ͭ����ͭ�յ��ʻ��֤����ޤꡢ���٤Ƥλ��üԤˤ�뼫�ʾҲ������夬��ޤ������Ǹ������������Ĺ�ˤ��ʹ֥ͥåȥ�����㣵������ˤ�ä�������Ȥʤ�ޤ����������Υ��ץ���ʥ�ĥ����Ǥ�ޤ��ͤȤΤĤʤ�������̣���襤����Φξ�ѥХ��Ǥᤰ�����γ���ڤ��ߤʤ�������������Ϥ��Ť��ޤ�����̾���ˤ������ؤDzȤʤ뤮�꤮��ޤǡ������ޤ����ͤȤΤĤʤ���ζ��ߤ�����֤Ȥʤ�ޤ�����

��������

�������� ��������

��������

��������

��������

����칻���ɼ���ر���ؤγ��ͤ�Ϥ��ᡢ���ԡ��������γ��ͤˤ����Ѥ����äˤʤ�ޤ���������ꤪ�鿽���夲�ޤ�������Ϲ�δ���ؤǼ»ܤ��ޤ���������ϤǤޤ������������֤ȤκƲ�俷���ʽв�ڤ��ߤˤ��Ƥ���ޤ���